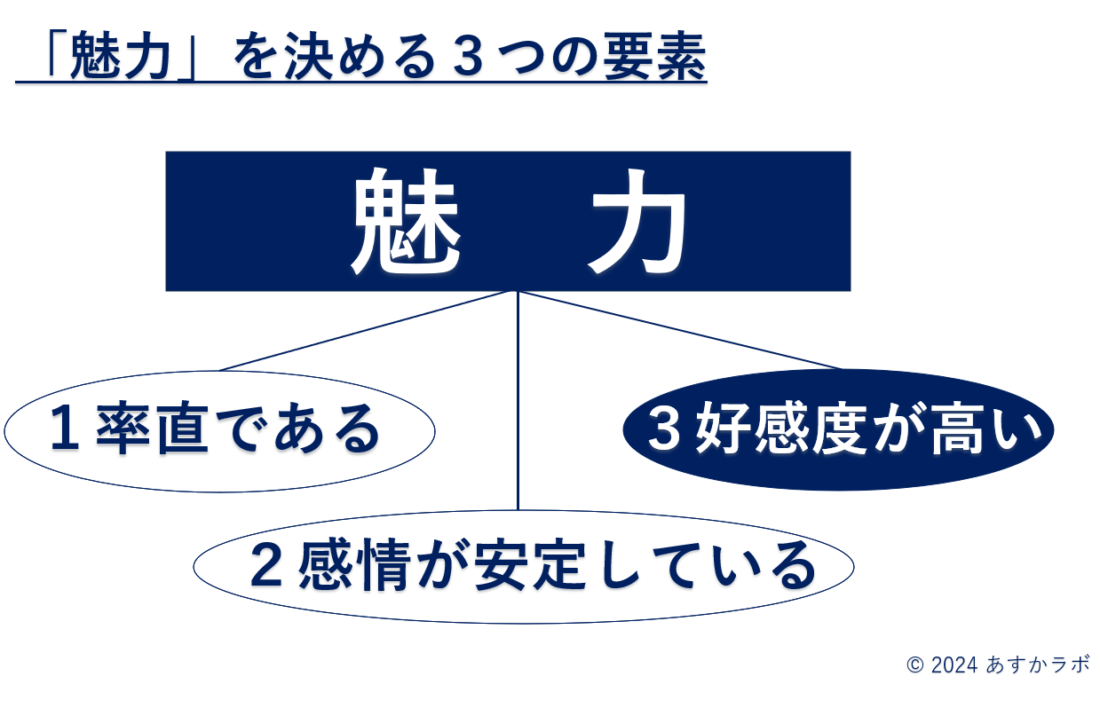

コミュ力を上げる方法④好感度編―他人から好かれる・モテる人の話し方―

コミュ力シリーズでは、

- 人との会話がうまくいかない

- 人間関係でもめがち

- 自分の考えや気持ちが伝わらない

などの問題を解決するための方法を紹介しています。

前回「感情の安定編」では、

- 率直に相手に伝えても、感情的になってたら魅力が下がる!

といった内容で、どうすれば落ち着いて話せるのかのメソッドをお伝えしました。

今回は、あなたの魅力を上げる3つ目の要素「好感度編」に入ります。

率直に落ち着いて話せるステップまで進んだら、あとは印象が悪くならないようなコミュニケーションがとれればOKです。

コミュ力の上げ方については、シリーズで何度か紹介した鈴木裕の『最強のコミュ力のつくりかた』がオススメです。

コミュ力の上げ方で迷ったら、この本を選ぶと間違いありません。

さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

では、3つ目の魅力を高める要素「好感度」について解説していきます。

コミュ力を上げる第3の要素「好感度が高い」とは?

コミュ力を上げる3つ目の要素は、「好感度が高い」です。

好感度の低い人は、

- 話の途中でわって入る

- 相手の言葉をすぐに否定する

- 求めてもいないのにアドバイスをする

- 自慢ばかりする

などの特徴をもっています。

ここでドキッとした方は気を付けたほうがいいです。

なぜならこれらの要素は、

- 傲慢

- 攻撃的

- おせっかい

- 自己中

などの印象をあなたに抱くからです。

なので率直で感情的にならない言い方であっても、

- 「君って、実年齢より老けてみえるね」

- 「だからあなたは陰で馬鹿にされるのよ」

などと、相手の見た目や人格を否定するような発言は好感度が下がるのでまずい。

人は心を閉ざした相手にはあなたがどんなに有能でもシャットダウンします。

好感度が低いままだと、永久にあなたに耳を傾けてもらえなくなります。

コミュ力のベース「好感度」を高めるワーク

では、具体的にどうすれば好感度を下げない話し方ができるのでしょうか?

好感度を高める方法は、次の3つです。

【好感度を高めるワーク】

- 「好感度」を高めるワーク①人格性の構文を使う

- 「好感度」を高めるワーク②期待のズレを修正する

- 「好感度」を高めるワーク③謙虚さを伸ばす

この中でもっとも効果が高いのが「人格性の構文」で、一番手軽にできるのがワーク③で紹介するテクニックです。

これらのワークを実践すると、

- 困ったときに助けてくれる

- 優しい

- モテる

- 近づきやすい

- 信用できる

などの印象が得られます。

まずは必ずおさえておきたい、人格性の構文についてから見ていきましょう。

「好感度」を高めるワーク①人格性の構文を使う

好感度を高める1つ目のワークは「人格性の構文を使う」です。

性格の良い人のことを人格性といいます。

あなたが伝えたい内容をこの構文にあてはめて話すだけで、コミュ力を大幅に上げれます。

実際、このトレーニングを行った被験者は、

- コミュ力が大きく上がり、問題を解決するまでの時間も半分から最大5分の1まで短くなった

との結果がでています。(R)

人格性の構文は、次の3つからなります。

【人格性の構文】

- 1 事実を話す

- 2 感情を伝える

- 3 要求する

要求だけだと怒っているとか、命令しているような感じに聞こえます。

事実や感情だけでも、何がいいたいのか伝わりません。

でも事実と自分の感情、要求がセットで入っていると、説得性もでるし頭もよく見えます。

といっても構文だけでは抽象的で理解しにくいと思うので、例を4つあげます。

「あ、こんな感じですればいいのか」とイメージをつかめたら、あとは自分なりに応用して使ってみてください。

シーン1:お金の無駄遣いをやめてほしい

(例)お金の無駄遣いをやめてほしい

【よくある反応】

- もうこれ以上無駄遣いはやめて!

【人格性の構文】

- 1 今月たくさんお金を使ったから、先月よりも貯金が半分に減ったんだよね(事実)

- 2 このペースだと来月には貯金が全部なくなっちゃうから、生活できるか不安なんだ(感情)

- 3 だからお金は有意義につかってほしい(要求)

ポイントは、要求は必ず肯定の言葉に変えることです。

「お金の無駄遣いをやめてほしい」は否定になるので、相手を非難するニュアンスが大きい。

人は非難されたと感じると心を閉ざすので、要求の部分は意識して肯定の言葉に変えると受け入れてもらいやすくなります。

シーン2:言っていることがいつも違う

(例)言っていることがいつも違う

【よくある反応】

- この前いった話と全然違うじゃん!

【人格性の構文】

- 1 前回君は○○って話してたけど、今は○○って答えてるよね(事実)

- 2 言うことがいつもコロコロ変わると、何度も修正しないとけないから僕はストレスに感じるんだ(感情)

- 3 だから話す内容は一貫してほしい(要求)

人格性の構文では、感情の部分の主語を「私」「僕」とか第一人称に変えると、相手への拒否反応を減らせます。(R)

逆に「あなた」など相手が主語になると攻撃的な言葉になりがちです。(「あなたっていつも話が二転三転するから信用できない!)とか)

なので自分の感情ベースで話すよう意識すると、もっとやわらかい表現ができるのでオススメです。

シーン3:出勤時刻をずらしたい

(例)出勤時刻をずらしたい

【よくある反応】

- 始業時間が早すぎます!もっと遅くできませんか?

【人格性の構文】

- 1 私は夜型なので、朝早く起きるとなると、いつも睡眠時間は6時間未満です(事実)

- 2 いつも睡眠不足だと、頭が働かなくて時々イライラします(感情)

- 3 いまの8時30分の出勤から、9時30分にずらせませんか?(要求)

一度きいて何をしたらいいのかわからないといった表現も、コミュ力を下げる原因になります。

あいまいな表現は、具体的にどんな対応をすればいいのかわかりづらく、その分だけ相手のストレスが溜まります。

私たちの脳はわかりやすさを好むので、少しでも考えなきゃいけない情報は、反射的に嫌悪感を抱くからです。

今回のように

- 「出勤時間をずらしたい」

といった要求の部分は、

- 「もっと遅くしてほしい」ではなく

- →「1時間ずらしてほしい」

など、できるだけ具体的に話すと、相手に負担なく伝わりやすくなります。

シーン4:部屋が汚い

(例)部屋が汚い

【よくある反応】

- 部屋汚い!さっさと片付けてよ!

【人格性の構文】

- 1 部屋が汚いよね。以前からずっとこの状態だよね(事実)

- 2 部屋が散らかっているとさ、なんだか私モヤモヤするんだ(感情)

- 3 あなたのタイミングでOKだから、一緒に片付けしない?(要求)

相手に特定の行動をとってもらいたいときは、ストレートにいうよりも、相手の自由を尊重するフレーズを使うとベストです。

理由は、聞き手の自由を尊重するいいまわしをするだけで、相手がこちらの要求を受け入れてもらえる確率が1.5倍から2倍に上がるからです。(R)

例えば、

- もし可能なら

- 自分のタイミングでOKだから

- 絶対にとはいわないけど

- 準備ができたらでいいから

など相手の選択の自由を尊重する言葉を付け加えます。

逆に、一方的な要求は命令に近い印象をうけるため、あなたに傲慢なイメージを抱きます。

- 要求するときは、相手の選択の自由を尊重する

と覚えておくと便利です。

「好感度」を高めるワーク②期待のズレを修正する

好感度を高める2つ目のワークは「期待のズレを修正する」です。

人間関係が悪くなる原因の1つは、相手に対する期待のズレにあります。

たとえば、

- 後輩は先輩を立てるべきだ

- これだけプレゼントあげたんだから、もっと自分を好きになってほしい

- 付き合ったら他の異性と遊んじゃだめだ

- 家事をいっぱいやったから、代わりに送迎してほしい。

といった期待がそうです。

束縛きつめの人と付き合った経験のある人はイメージしやすいかもですね。

相手への期待の大きさは威圧的な会話になりやすく、聞き手は強いストレスを感じます。

そのため、自分の期待のズレは修正しておく必要があります。

具体的に期待のズレは、次の3つのステップを踏めば修正できます。

【期待のズレを修正するステップ】

- ステップ1:自分の期待をチェックする

- ステップ2:相手の事情をチェックする

- ステップ3:期待を調整する

順にみていきましょう。

ステップ1:自分の期待をチェックする

期待のズレを修正する1つ目のステップは、「自分の期待をチェックする」です。

あなたが「なんかあの人と話すと会話うまくいかないんだよな」と感じる人を1人選び、その人に対して自分が感じている期待と理由を考えます。

例をあげるとこんな感じです。

(例)バイト中にマネージャーから仕事とは関係ない話をされて、ストレスに感じた。

- 自分が感じている期待:仕事中は仕事に集中すべきだ。

- 期待をもった理由:仕事とプライベートは分けるべきだと考えているから。

ステップ2:相手の事情をチェックする

期待のズレを修正する2つ目のステップは、「相手の事情をチェックする」です。

相手がなぜそのような行動をとるのかを、できるだけ事実に基づいて考えて、紙やメモアプリなどに記録します。

もし事実がわからない場合は、あなたの推測だけで考えてもOKです。

(例)マネージャーがバイト中に雑談する事情

- マネージャーは自分の人となりを知ろうとしただけなのかもしれない。

- 雑談も仕事するうえで大事なコミュニケーションの1つと考えているのかもしれない。

ステップ3:期待を調整する

最後、期待のズレを修正する3つ目のステップは、「期待を調整する」です。

ステップ1で選んだ人と会話をする前に、ステップ2で考えた「相手の事情」を見ながら、次の事実を自分に言い聞かせます。

【期待のズレを調整するフレーズ】

- 「ここに書かれた相手の事情を変えることはできない」

- 「相手がどのように振る舞っても構わない」

- 「相手はそのように感じる権利がある」

このフレーズは、声に出してもいいし、頭の中で繰り返しても構いません。

会話がうまくいかないと感じて自分がネガティブな感情になったら、「相手の事情」を思い出すようにします。

すると、相手に対する期待のズレが調整されて、威圧的な態度が発動されにくくなります。

ネガティブな感情を感じたり、相手に文句言うのは相手に期待している証拠なんだね。

「好感度」を高めるワーク③謙虚さを伸ばす

最後、好感度を高める3つ目のワークは「謙虚さを伸ばす」です。

好感度を高めるのに謙虚さ?と思った方もいるかもしれません。

実は、謙虚さを伸ばすと

- 他人から好かれる

- 異性からモテる(特に男性は謙虚さを高めると効果が高い)

- 他者を非難しない

- 傲慢にならない

などのメリットがあって、とにかく周りから好かれるとのデータが確認されています。(R)

謙虚さの重要性はビジネスでも注目されていて、あのGoogleが人を採用するときにも「謙虚さ」を重要視しているくらいです。

ちなみに、謙虚さは強みテストで使われるVIAの24タイプ診断で一番低い要素になっています…。

実際、82%の人は

- 「他人と意見が合わないときは、自分の方が正しい」

と回答した調査結果もあります。

悲しいことに数字は50%ではない。自分たち人間がどれだけ傲慢なのかが思い知らされますね。

なので逆に言えば、謙虚さを伸ばすことができればかなりの強みになります。

謙虚さの強みを伸ばす方法はかんたんで、人との会話や自分の意見や考えに確信をもったら、次の言葉を自問するだけです。

- 「自分はなにか間違っていないだろうか?」

この問いを日常的に自分へ投げかけるだけでも、謙虚さを高めることができます。

- 自分のほうが絶対に正しい!

と思った時こそ、ぜひ自問してみてください。

まとめ:コミュ力を上げる方法―好感度編―

コミュ力を上げる方法―好感度編―のまとめです。

- 好感度が低い人は、周りから自己中、傲慢、攻撃的などの印象を与え、魅力を下げる大きな要因となる。

【好感度を高めるワーク】

「好感度」を高めるワーク①人格性の構文を使う(最も効果的)

- 好感度を上げるのにもっとも効果の高いテクニック

- 自分が伝えたい内容を1事実→2感情→3要求の構文にあてはめるだけで、コミュ力を大幅に上げれる。

「好感度」を高めるワーク②期待のズレを修正する

- 相手への期待が大きいと、人は無意識に威圧的な会話をする。そのため、相手に対する期待のズレを修正する必要がある。

- ステップ1:期待チェック

- ステップ2:事情チェック

- ステップ3:期待を調整する

「好感度」を高めるワーク③謙虚さを伸ばす

- 人との会話や自分の意見や考えに確信をもったら、「自分はなにか間違っていないだろうか?」と自問する

- →謙虚さは人がもっている強みのなかで最も低い要素の1つ。そのため、謙虚さを伸ばすだけで相手から好かれる可能性が大きく上がる。

紹介した3つの方法は無理に全部しなくても効果はありますが、人格性の構文だけはできるようになっておくと大分人間関係はラクになります。

自分のいいたいことを、相手が受け入れやすい形で伝えられるからです。

慣れれば使い勝手のいい構文になるので、会話の場面で試してみるのをオススメします。

魅力のベースとなる三大要素

の高めれば、あなたのコミュ力は間違いなくあがります。

特にあなたの苦手なスキル(言いたいことが言えないなら率直さ)から高めておくと効果的です。

ぜひ定期的にトレーニングしてみてください。

これでコミュシリーズは以上ですが、さらにコミュ力のあげ方について知りたい方は、鈴木裕の『最強のコミュ力のつくりかた』がお勧めです。

また、星5つの評価もたくさんついている本で、多くの人が注目しています。

- 人と話すときに言葉がでてこない

- 相手から誤解されやすい

- うまく相手に伝えられない

などで悩んでいる方は、ぜひ確認してみてください。

【参考文献・データ等】

- 鈴木裕『最強のコミュ力のつくりかた』

- Jane Connor et al(2012)“Collaborative Communication Training:Assessment of Impact”

- Shane L. Rogers et al(2018)“I understand you feel that way, but I feel this way: the benefits of I-language and communicating perspective during conflict”

- Christopher Carpenter (2013) “A Meta-Analysis of the Effectiveness of the “But You Are Free” Compliance-Gaining Technique”

【記事執筆】あすか

【X(旧Twitter)】:https://twitter.com/askalabo

【Instagram】:instagram.com/aska.labo

【note】:https://note.com/askalabo/