過去の後悔を力に変える5つの方法―科学的に正しい後悔のやり方とは?―

- 「親の言いなりにならず、やりたい仕事に就けば良かった…」

- 「もう少し仲良くなってから告白すればよかった…」

- 「もっと好きなことに時間を使えば良かった…」

そんなやり直せない過去について後悔してませんか。

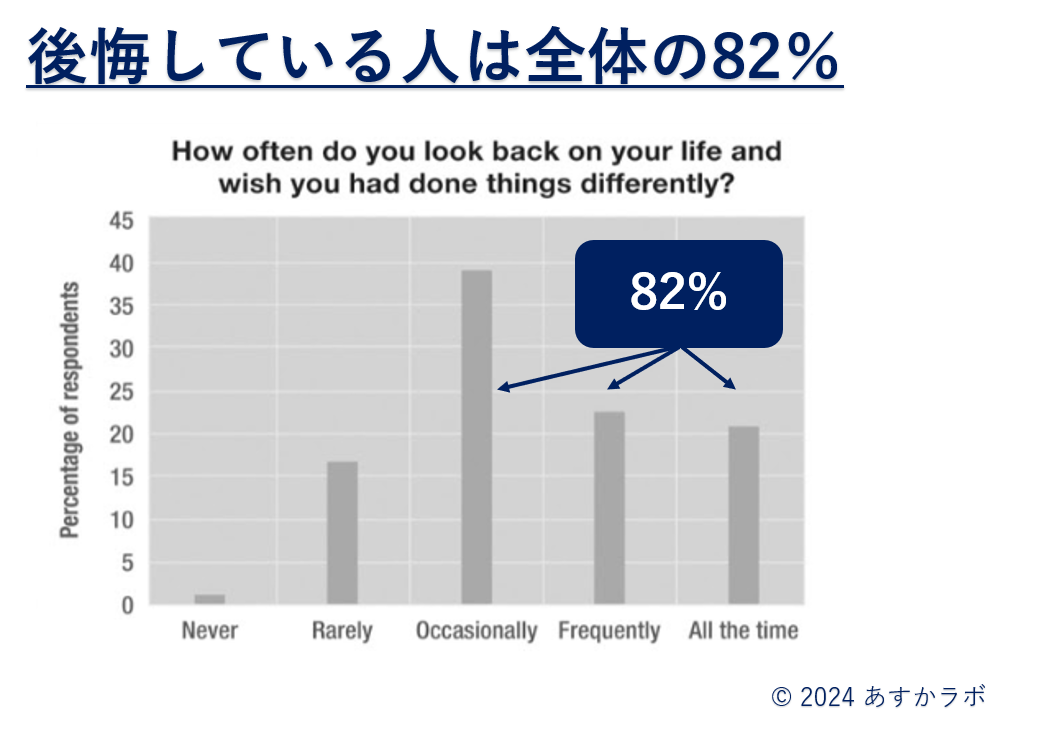

研究によると、全体の82%の人が過去に後悔を感じています。(R)

後悔はもともとネガティブな感情です。

そのため、後悔はしない方がいいと考えている人も多いでしょう。

でも実は後悔はうまく使えば、

- 決断力が上がる

- 自分の大切にしていることがわかる

- 客観的になれる

- パフォーマンスが上がる

- 洞察力が高まる

- 自己効力感が上がる

などのメリットもあるとわかってます。

つまり未来に向けて行動を改善できる。

ではどうすれば、過去の後悔を活かせるのか。

嬉しいことに、ダニエル・ピンクが『振り返るからこそ、前に進める』で後悔を活かす方法をまとめています。

そこで今回は、本書を参考に、過去の後悔を力に変える方法を5つ解説します。

過去の後悔を力に変える5つの方法

過去の後悔を力に変える方法は次の5つです。

【過去の後悔を力に変える方法】

- 方法①今の状況を修復する

- 方法②肯定的な部分を見つける

- 方法③自己開示する

- 方法④自分を思いやる

- 方法⑤自分と距離を置く

方法①から順にやってみるのをオススメします。

方法⑤までできれば最強です。

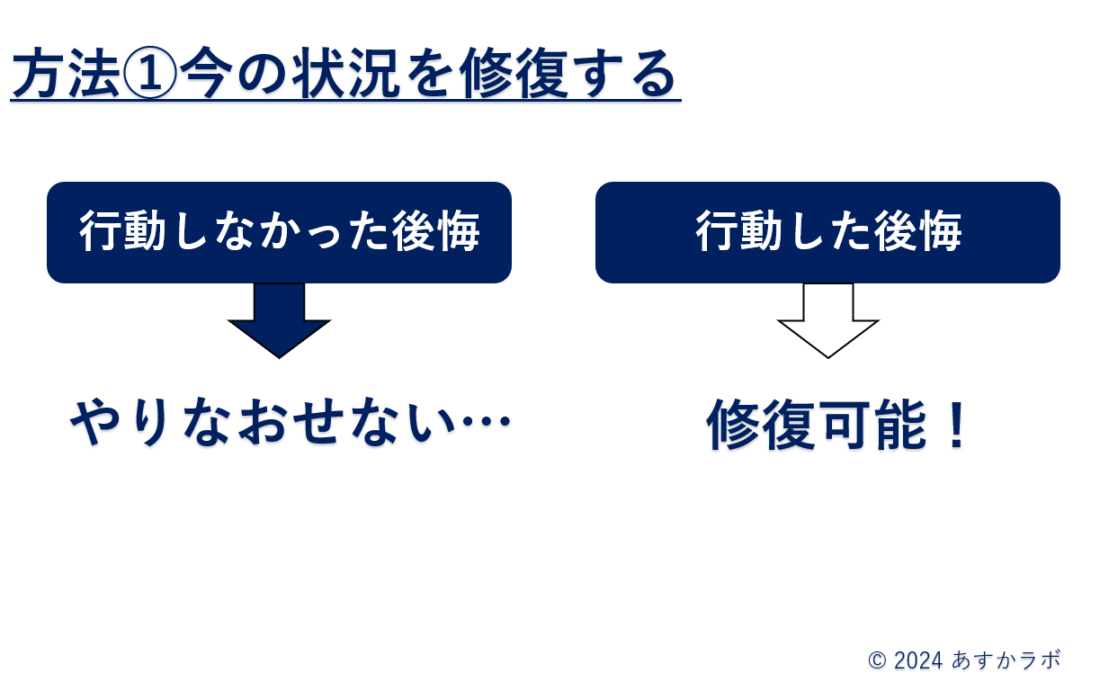

過去の後悔を力に変える方法①今の状況を修復する

過去の後悔を力に変える1つ目の方法は「今の状況を修復する」です。

特に、過去に行動したことへの後悔に効果的な方法です。

なぜなら、行動したことへの後悔はいま修正できる余地があるから。

たとえば、

- 仕事で大きなミスをした

- →今後は同じミスを減らしたり、スキルを上げたりして成果に繋げる。

- 過去に親に酷いことを言ってしまった

- →自分の非を認めて謝罪をする。

- 学生時代にもっと勉強すればよかった…

- →いまから学ぶ時間を見つけて勉強する。

などです。

過去の出来事は完全になかったことにはできません。

ですが、改善はできます。

そもそも取り返しのつかない後悔ってない。

なので、今の状況を修復するにはどんな行動をとればいいか?と考えるのが大事です。

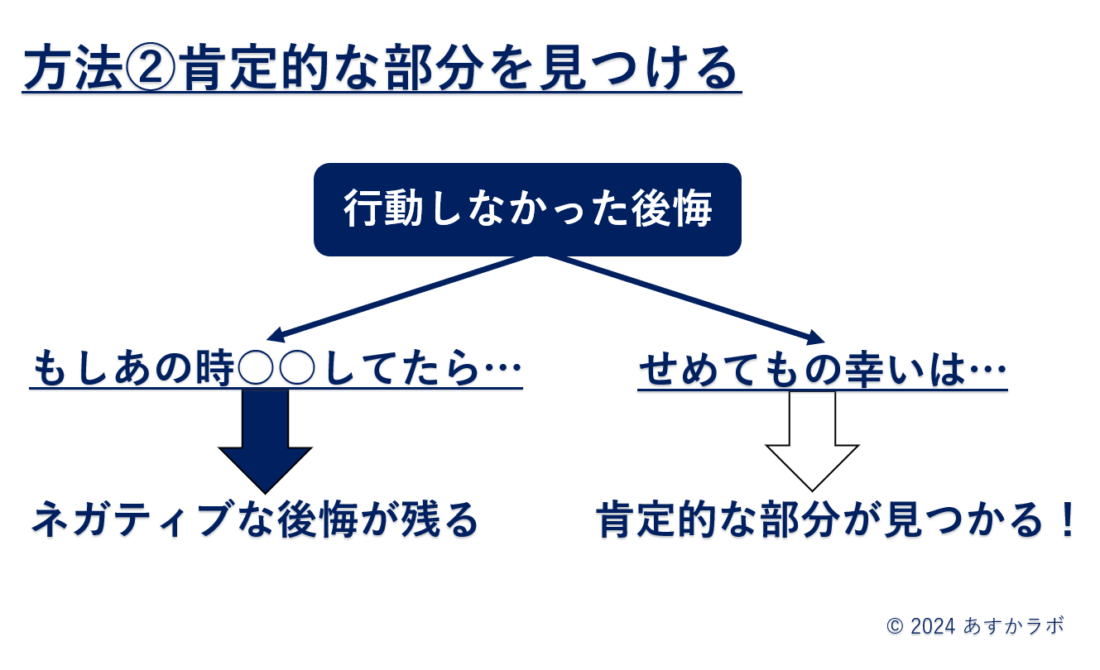

過去の後悔を力に変える方法②肯定的な部分を見つける

過去の後悔を力に変える2つ目の方法は「肯定的な部分を見つける」です。

こちらは1つ目の方法とは逆に、過去に行動しなかった後悔に使えるテクニックです。

行動したことで後悔する場合は、すでに行動した結果がわかっている。

だからそこまでダメージは大きくありません。

ですが、行動しなかった後悔は、行動したことによるいろんな可能性が出てきます。

たとえば、

- もしあの時、安定ではなく自分のやりたかった仕事を選んでいたら、毎日充実してたかもしれない…。

- もしあの時、別の新車を買っていれば、もっと満足してたかもしれない…。

- もしあの時、教師が勧める大学を選んでいなかったら、もっと楽しい大学生活を送ってたかもしれない…。

などです。

この時、

「もしあの時○○していたら…」を「せめてもの幸いは…」と考えると、後悔を安堵に変えれます。

過去のしなかった後悔はやり直すことはできませんが、部分的に光を当てるのは可能です。

先ほどの例であげると、

- もしあの時、安定ではなく自分のやりたかった仕事を選んでいたら、毎日充実してたかもしれない…。

- →でもこれまでお金の苦労はせずに済んだ。安定した収入があったから、家族旅行に行くこともできた。

- もしあの時、別の新車を買っていれば、もっと満足してたかもしれない…。

- →トランクの狭い車でなかったのはよかった。金額に見合った商品を買えた。

- もしあの時、教師が勧める大学を選んでいなかったら、もっと楽しい大学生活を送ってたかもしれない…。

- →でもこの大学に行ったことで、現在のパートナーと結婚できた。子供にも恵まれた。

「もしあの時○○していたら…」

といった考え方はネガティブな感情が生まれます。

でも、「せめてもの幸いは…」と考えれば、肯定的な部分も探そうと人は積極的になれます。

過去の後悔を力に変える方法③自己開示する

過去の後悔を力に変える3つ目の方法は「自己開示する」です。

自己開示では、自分の後悔を話します。

自分の後悔を話すときいて、

「それだど自分が弱い人間に見えるんじゃない?」

と思った方もいるかもしれません。

ですが、実際には人前で弱みを開示すると、周りからは勇気があって信頼できる人にうつります。(R)

なぜなら他人から見ると

- 「過去に凄い後悔があったのに、ちゃんと他人に言えるのは勇気があるな」

- 「自分の弱さを認められるということは、きっと強い人なんだろうな」

- 「過去にいろいろ経験したから、周りにも優しくできるんだろうな」

と思われるから。

弱さをさらけ出すのが大事なのは、自分の感情が認められない人は後悔を受け入れられないからです。

つらかったことを言えない人は、ずっと心の中にネガティブな感情が残り続けます。

また、後悔を否定すると心や身体に相当な負担がかかります。

そのため、自己開示が大事になります。

ただ、そうはいってもいきなり自己開示するのは難しいですよね。

そこで、他人に過去の後悔を話せるようにための3つの段階を紹介します。

自己開示するための3つのステップは次の通りです。

【他人に過去の後悔を話せるようになるためのステップ】

- ステップ①1日15分かけて後悔を紙に書き出す(1~3日目)

- ステップ②1日15分かけて後悔を録音する(4~6日目)

- ステップ③誰かに話す(7日目)

順に見ていきましょう。

ステップ①1日15分かけて後悔を紙に書き出す(1~3日目)

他人に過去の後悔を話せるようにための1つ目のステップは、「1日15分かけて後悔を紙に書き出す」です。

1日目から3日目にかけて、連続で行います。

できれば、具体的に自分がどんな感情を抱いたのか?

について細かく書き出すと、自分の体験をいろんな角度で見れるようになるのでオススメです。

たとえば、

- 「なんかムカついたな」

といった感情を

- 焦っていた

- 悲しかった

- 寂しかった

- ストレスを感じていた

などと、抱いた感情を細かく分解します。

感情表現を思いつくのが苦手な人は、『感情類語辞典』を参考にしてみるのもいいですね。

例を挙げます。

(例)学生のときに青春できなかった後悔

中学・高校のときは、勉強や部活を優先し、友達と遊んだり、誰か好きな人と付き合ったりできずにどこか心の中に満たされない寂しい気持ちがあった。

大学時代も、前半は学問やアルバイト、後半は卒論執筆や就職活動に力をいれていたから、同様に誰かと遊んだり、恋人をつくるのもしなかった。

学生時代にやりたいことを我慢して、将来の準備に優先しすぎたのは、自分が失敗するのが怖くて、焦っていたからだと思う。

だからやるべきことはきちんとこなした達成感はあったけど、一方で虚無感を感じていた日々だった。

いま思えば、将来の自分のための行動だけでなく、今をもっと楽しめばよかったな。と後悔している。

ステップ②1日15分かけて後悔を録音する(4~6日目)

他人に過去の後悔を話せるようにための2つ目のステップは、「1日15分かけて後悔を録音する」です。

後悔したことを話すのは、4日目から6日目にかけて連続で行います。

人に話すような感じで、スマホなどで録音します。

他人にきかせる必要はありません。

誰かに話す段階にいくための練習だと思って行います。

ステップ③誰かに話す

最後、他人に過去の後悔を話せるようにための3つ目のステップは、「誰かに話す」です。

話す相手は、仲のいい友達でも職場の人でもOKです。

できれば30分とか時間を区切っておくといいかもしれません。

理由は、時間を決めておかないと、何度も同じ内容を話したり、くよくよ考えたりする可能性があるから。

ステップ2までできれば、あとは誰かに話せるようになってます。

過去の後悔を力に変える方法④自分を思いやる

過去の後悔を力に変える4つ目の方法は「自分を思いやる」です。

自分への強烈な批判をやめて、自分にやさしくなるためのテクニックです。

自分を思いやる方法には次の3つがあります。

【自分を思いやる方法】

- 1 友達に声をかけるように手紙を書く

- 2 同じ後悔を持っている人の存在に気づく

- 3 たった1つの後悔で人生が決まることはないと知る

順に見ていきましょう。

1 友達に声をかけるように手紙を書く

自分を思いやるための1つ目の方法は「友達に声をかけるように手紙を書く」です。

自分と同じ後悔を友達がかかえていたらどう声をかけるか?を考えます。

大半の人は、親切にします。

自分のことだと、

- 「自分はなんであの時あんなことしたんだ…!」

と責めたりしますが、友達がしんどい思いをしたら大丈夫だよって声をかける。

その友達にかける言葉を、紙に書き出します。

後悔していることについて「共感と理解の視点」で自分宛に手紙を書くと、将来の行動を改める計画を立てられます。

(例)自分が失恋した後悔を、友達に声をかけるように手紙を書く

失恋したの?何年も付き合ったあとに別れた人だから、きっと辛いだろうね。

もし結婚とか子供とか将来のことも考えていたなら、なおさらきついよね。

でも大丈夫。あれだけ一途に大事にできるあなたなら、きっとまた良い人に出会えるよ。

今はまだ辛いかもしれないけど、いつか笑い話にできるくらい心の傷が癒える日がくるよ。

そういえばご飯食べた?今日は自分がご馳走するから、よかったら美味しいお店で食べにいこう。

そのあと気分転換がてら海を見ながら散歩しよう。

一通り紙に書き出したら、それを今度は自分にします。

上の例でいうと、自分のために美味しいお店で食事をご馳走して、そのあとに海を見ながら散歩します。

友達にするような親切を自分にもする。

すると、過去にこんな後悔をしたけど、次は活かそうと思えるようになります。

2 同じ後悔を持っている人の存在に気づく

自分を思いやるための2つ目の方法は「同じ後悔を持っている人の存在に気づく」です。

いま自分と同じ後悔をしている人に気づくと、人は後悔を受け入れやすくなります。

逆に、

「この後悔をしているのは自分だけだ…」

と思うと人は孤立します。

なので、自己開示が必要になります。

自己開示すると、

「実は自分も過去にね…」

と似たような後悔を話してくれます。

身近に同じような後悔をしてる人が見つからない人は、本や漫画、ネットで探すのもアリです。

自分以外の後悔した体験談を見ることができるからです。

100%同じ後悔でなくても、あなたと似たような後悔をしている人は必ずいます。

- 「同じ後悔をした人は他にもいる」

この事実に気づくだけでも、自分を受け入れやすくなります。

3 たった1つの後悔で人生が決まることはないと知る

最後、自分を思いやるための3つ目の方法は「たった1つの後悔で人生が決まることはないと知る」です。

冷静に考えてみると、たった1つの後悔で人生が決まることはありません。

- 仕事でミスをした…

- →だからといって、今後も永遠に悪影響を及ぼすわけではない。

- 友達選びを間違えた…

- →だからといって、ずっとその友達といないといけないわけでもない。

- 行きたい大学に行けなかった…

- だからといって、自分の好きな勉強ができないわけではない。

だから無理に引きずる必要もありません。

繰り返しますが、大事なのは自分を否定せず、後悔を受け入れることです。

過去の後悔を力に変える方法⑤自分と距離を置く

最後、過去の後悔を力に変える5つ目の方法は「自分と距離を置く」です。

これができると最強です。

自己開示して気持ちを軽くし、同じような後悔はだれにでもあると気づいたあとは、自分と距離を置いて分析します。

分析をするのは、もう二度とそれが起きないように学ぶ必要があるからです。

でもほとんどの人は距離を置けずに、いつまでもネガティブな感情になります。

だから距離を置くのが大事です。

距離の取り方は次の3つがあります。

【自分と距離を置くための3つの方法】

- 1 空間的な距離をとる

- 2 時間的な距離をとる

- 3 言語的な距離をとる

1 空間的な距離をとる

自分と距離を置くための1つ目の方法は「空間的な距離をとる」です。

空間的な距離とは、他人が見ているかのように観察するイメージです。

たとえば、次のような方法があります。

- 壁のハエ:壁にとまったハエの視点から、後悔している自分を観察する。(ハエでなくてもOK)

- 映画のスクリーン:映画館で映像をみるような感じで、後悔している自分を観察する。

- PCの画面:パソコンの画面に映し出された後悔している自分を観察する。

共通しているのは、第三者の視点で自分の後悔を観察している点です。

自分を遠くから観察しているイメージができれば、どんなやり方でも構いません。

後悔を思い出すときに、問題に対処するときに感じる不安をなくせます。

2 時間的な距離をとる

自分と距離を置くための2つ目の方法は「時間的な距離をとる」です。

時間的な距離は、過去にネガティブ感情の減らし方でも紹介した「メンタルタイムトラベル」が効果的です。

10年後、20年後の未来の自分が、いまの自分を観察したらどうなるのかを振り返ります。

すると、ストレスが弱まり、問題解決能力が高まるとわかっています。

なぜなら、未来の自分から観察すると、いまの自分を正当化しようとしなくなるからです。

言い訳せず、自分はどうすれば良かったのかを客観的に分析できます。

遠くの自分から客観的に見れば、自然と改善策が見えてきます。

3 言語的な距離をとる

最後、自分と距離を置くための3つ目の方法は「言語的な距離をとる」です。

こちらもネガティブ感情の減らし方で紹介した方法で、「第三者の視点で自分を観察する」といったものです。

よくアニメで主語を自分の名前で言ったりするキャラがいたりしますが、あんな感じで主語を三人称に変えます。

たとえば、

- 「僕はあの時の選択を後悔している」→「彼はあの時の選択を後悔している」

などです。

僕とか私とか一人称を使うのをやめれば、自分と距離を置くことができる。

だからフラットな視点で物事を考えられます。

実際、主語と三人称に変えると理性的思考をするとの研究もあります。

なので後悔について分析するときは、第三者を主語にしてみると吉です。

過去の後悔を力に変える方法まとめ

後悔を力に変える方法のまとめです。

- 後悔はネガティブな感情

- →しかしうまく使えば、未来に向けて行動を改善し、良い人生を送る手助けになる。

【後悔のメリット】

- 決断力が上がる

- 自分の大切にしていることがわかる

- 客観的になれる

- パフォーマンスが上がる

- 洞察力が高まる

- 自己効力感が上がる

【過去の後悔を力に変える方法】

- 方法①今の状況を修復する(行動した後悔に効く)

- 方法②肯定的な部分を見つける(行動しなかった後悔に効く)

- 方法③自己開示する(自分の気持ちを楽にする)

- 方法④自分を思いやる(自分に優しくなるためのテクニック)

- 方法⑤自分と距離を置く(自分を客観的に見て分析し、行動を改善する)

過去の後悔は力に変えられます。

そのためには、正しいステップで力に変えていくのが大事です。

ネガティブな感情を受け入れて、人に話せるようになると同時に、自分に優しくする。

そして距離を置くことで分析すれば、自分に合った学びが得られます。

今回紹介した方法を使えば、過去の後悔を力に変えれます。

非常に効果の高い方法なので、ぜひ時間をかけて試してみてください。

後悔については、ダニエル・ピンクの『振り返るからこそ、前に進める』がお勧めです。

世界42か国以上でベストセラーになっている人気の本です。

この本を読めば、ちゃんと自分の後悔と向き合えば後悔は強力なものになるんだと実感できます。

もっと後悔の力について知りたい方だけ、手にとって確認してみてください。

【参考文献・データ等】

- ダニエル・ピンク『THE POWER OF REGRET 振り返るからこそ、前に進める』

- 鈴木裕『最強のコミュ力のつくり方』

- Pink, Daniel, et al(2021) ”American Regret Project.“

- Jean-Philippe Laurenceau et al(1998)“Intimacy as an Interpersonal Process: the Importance of Self-Disclosure, Partner Disclosure, and Perceived Partner Responsiveness in Interpersonal Exchanges”

【記事執筆】あすか

【X(旧Twitter)】:https://twitter.com/askalabo