【いつかあなたを裏切る】陰で攻撃する人を見抜く8つの方法と6つの対処法

あなたは裏切りについて、本当に怖い人の特徴ってご存じですか?

- 「これからお前を攻撃するぞ!」

と脅す人ではありません。

- あなたの背後からいきなりナイフで刺しどん底に突き落として、クスッとほくそ笑む

みたいなタイプです。

これは分かりやすく裏切られるよりもダメージが大きい。

彼らは最初いい人のふりしてあなたに近づき、最後には裏切る。

さらに自分の都合の悪いことは小さくして正当化し、相手がしたことは大きな問題かのように誇張したりします。

事実だけをみると明らかに自分が悪いのに、注意して話をきかないと

「あれ?私が悪いのかな?」

と錯覚してしまうのが彼らの怖いところです。

彼らの罠に気づいた時にはもう手遅れ。

そこで今回は、いつかあなたを裏切る人を見抜く方法と対処法について解説します。

あなたを裏切る人を見抜くことができれば一生ものになります。

裏切る人を見抜く方法については、ジョージ・サイモンの『他人を支配したがる人たち』がお勧めです。

実際にAmazonではたくさんの人が「理解できた」「参考になった」と高評価しています。

突然裏切りでどん底に突き落とされて、後悔したくない方は読んでみてください。

それでは、いつかあなたを裏切る人を見抜く8つのポイントと6つの対策について具体的に解説します。

あなたを裏切る人を見抜く8つの方法

彼らがどんな特徴をもっているかわからないと対策しようがない。

なのでまずは、あなたを裏切る人を見抜く方法について紹介します。

裏切る人を見抜く方法は次の8つです。

この8つの特徴を知っているだけでも、裏切る人を見抜く確率を上げれます。

【裏切る人を見抜くために知っておくべき特徴8つ】

- 特徴①「知らないふりをする」

- 特徴②「話題をすり替える」

- 特徴③「大きな問題を小さく見せる」

- 特徴④「質問したことに答えない」

- 特徴⑤「被害者を演じて責任逃れをする」

- 特徴⑥「重要な情報を伝えない」

- 特徴⑦「周りが見ている前で急に怒る」

- 特徴⑧「必要以上にほめて警戒心を解こうとする」

陰で攻撃してくるタイプはそもそも見抜くのが難しいです。

隠れているので、見つけるのが難しい。知らず知らずのうちにあなたの人間関係がコントロールしています。

彼らは、いい人のふりして隠れてあなたを攻撃するなどの特徴をもっています。

自分が攻撃されていることに気づかないと、じわじわとエネルギーとメンタルが削られていきます。

裏切る人の特徴①知らないふりをする

いつか裏切る人を見抜くために知っておくべき1つ目の特徴は「知らないふりをする」です。

たとえば、

- 確認しているはずなのに、自分にとって都合の悪い状況になると「あれ?私それ知らなかったです」という。

- 過去に話した内容についてきいても、「え?私そんなこといってましたっけ?」ととぼける。

- 仕事で困っていた時に自分が助けたことは正確に覚えているのに、自分がしてもらったこととか都合の悪い話になると、急に物覚えが悪くなる。

などと知らないふりをします。

相手が話す内容について知らないふりをしたり、自分のことについて突然忘れっぽくなるとか不自然に感じたら、いつかあなたを裏切る可能性が高いです。

裏切る人の特徴②話題をすり替える

いつか裏切る人を見抜くために知っておくべき2つ目の特徴は「話題をすり替える」です。

彼らは周りからは良い人だと思われたいので、自分にとって都合の悪い話題はすり替えようとします。

質問した内容について長々と答えているうちに、いつの間にか話がすり替わっている。論点がずれていたりする。

「ところで」とか「そういえば」と言って話を転換する。

自分が投げかけた質問に対しての返事がないときは、

- なんらかの理由で相手は自分を煙に巻こうとしている

と考えたほうがいいですね。

裏切る人の特徴③大きな問題を小さく見せる

いつか裏切る人を見抜くために知っておくべき3つ目の特徴は「大きな問題を小さく見せる」です。

彼らは自分がしていることは正当化して問題を小さく見せる。

本当は大きい問題だけど、自分がした行動は人から言われるような悪いことではないといいます。

例えば、上司が部下に抱えきれないほど大量の業務を与える。

でも上司は「自分が部下だったときは今の3倍くらい仕事を与えられていた。それに比べたらいまの仕事の量は少ないでしょ」っていう。

そうやって部下を精神的にじわじわと追い詰める。そして最後に手を差し伸べて自分が尻拭いしたかのように見せる。

冷静に上司がやっていることを考えるといじめ。でも言い方が上手いので自分が攻撃していることを隠すことができる。

むしろ部下は「これだけ少ない仕事でも自分はこなすことができないんだ…」と自分を責めたりする。

彼らの目的は、自分がしている行為の印象を操作することです。

自分がやっている行動は何の問題もないと信じさせようとしています。

裏切る人の特徴④質問したことに答えない

いつか裏切る人を見抜くために知っておくべき4つ目の特徴は「質問したことに答えない」です。

陰で攻撃する人は、表ではいい人を演じないといけないため、自分の印象が悪くなるような質問はさけようとします。

答えがあいまいであったり、説明はとても長いのに結局何が言いたいのか分からない場合などがそうです。

また、質問に答えないだけでなく、むしろ反撃したりもします。

たとえば、机の中にいれていた大事な書類の一部が無くなっていたとします。

あの場に居合わせた人はその人しかいないので、本人に聞くしかありません。

ですが「私がそんなことをする人だと思ってるなんて!酷いですね!」っていったりする。

なんかこういうタイプの人って、疑っている人が悪い人みたいな言い方するよね。

悪い人をすり替えることができるのも、裏切る人を見抜く特徴の1つです。

裏切る人の特徴⑤被害者を演じて責任逃れをする

いつか裏切る人を見抜くために知っておくべき5つ目の特徴は「被害者を演じて責任逃れをする」です。

彼らは特に相手の立場が弱かったり、温和でやさしそうなタイプを狙います。

例えば、新入社員が企画書を上司に提出した。でも上司は忙しくてそのまま中身を確認せずに決裁したとします。

後日、企画書の内容に大きな誤りがあることを知って、上司から「俺が忙しい時期に企画書出すなんて!」「あなたを信じて決裁したけど間違ってたよ!」と被害者を演じる。

中身を確認しなかった上司にも非があるのに、それを相手が全て悪かったかのように罪悪感を抱かせようとします。

「部下のミスに気付かなかったのは仕方がなかったんだ!」と責任逃れをしたりします。

これは程度が過ぎるとパワハラにもなるので問題です。

裏切る人の特徴⑥重要な情報を伝えない

いつか裏切る人を見抜くために知っておくべき6つ目の特徴は「重要な情報を伝えない」です。

話を理解するための大切な情報を隠して、細かい部分とかどうでもいい部分を長々と話したりします。

重要な部分を話すにしても、ゆがめて伝えたりします。

相手は大事な情報をきいていないので、話の内容を誤解してしまう。

これはほかの人に確認して初めて気づきます。彼らはあからさまな噓はつきません。

仮に指摘されたとしても

- 「あ、すいません伝え忘れてました」

と覚えてないふりをして相手を騙します。

伝えなかったのはわざとではなく、忘れてしまったからだと噓をつきます。

裏切る人の特徴⑦周りが見ている前で急に怒る

いつか裏切る人を見抜くために知っておくべき7つ目の特徴は「周りが見ている前で急に怒る」です。

普段から怒っている人なら別ですが、彼らはいきなり怒ったりします。

怒る場所は、

- 事務所

- ロビー

- 喫茶店

など人が見ている前です。

急に怒ったあとに、自分にとって有利な条件を妥協案として出してきます。

わざわざ周りが見ている前で怒るのは、その状況だと相手が自分の要求を受け入れざるをえないことを知っているからです。

仕方がないので「わかりました」と妥協する。でもその瞬間、急に感情がブッダのように安定する。

激しい怒りを表に出して、相手を服従させようとするのも裏切る人を見抜ける特徴です。

裏切る人の特徴⑧必要以上にほめて警戒心を解こうとする

最後、いつか裏切る人を見抜くために知っておくべき8つ目の特徴は「必要以上にほめて警戒心を解こうとする」です。

彼らは「さすがですね」「完璧ですね」と何度も褒めたりします。

必要以上に褒めたり、お世辞を言ったりするのは、相手の警戒心を解いて情報を引き出すためです。

個人情報を集めて、ちょっとアレンジして人に伝えたりして人間関係を壊したり、制限しようとしたりするのが目的です。

彼らは誰でも認められたいという願望をもっていることを知っています。

油断するといつの間にか気分が上がって、自分のプライベートな話をして利用されたりするので注意が必要です。

いつか裏切る人から身を守る6つの対策

いつかあなたを裏切る人の特徴を8つ見てきましたが、なかなか怖いですね。

相手から陰で攻撃されているので、自分では全く気づくことができません。

ここまで陰で攻撃する人の特徴を読んで、「このタイプに対処できるのかな…?」と不安になったかもしれません。

ですが、対策を知っていればあなたがコントロールされずに済みます。

対策が分かれば、この人には情報を与えてない、深く関わらないなどできます。

陰で攻撃する人への具体的な対策は次の6つです。

【陰で攻撃する人の対策6つ】

- 対策①「相手の行動で判断する」

- 対策②「言い訳は認めない」

- 対策③「自分の限界を決めておく」

- 対策④「ストレートに要求する」

- 対策⑤「話をすり替えさせない」

- 対策⑥「ウィンウィンを狙う」

順にみていきましょう。

対策①相手の行動で判断する

対策の1つ目は「相手の行動で判断する」です。

人の本音は言葉よりも行動にでます。相手がどう言ったかより、どんな行動をしたのかに注目すると相手の本音が見えてきます。

なのでこれまで彼らがどんな行動をとったのかパターン化して正確に判断します。

たとえば、本人には「期待してるよ」「優秀だね」と励ましてるけど、部長には「まだ昇進させるのはあの人のためにはなりません」と否定して部下の昇進を潰している。

この場合、自分に対して褒めた言葉よりも、部長に昇進をやめるよう促したという行動に注目します。

すると、「相手はこう褒めてたけど、本当は足を引っ張ろうとしてたんだな」という本音が見えてきます。

相手の本音が分かれば、今後どう対応していけばいいかピンポイントで考えることができます。

対策②言い訳は認めない

対策の2つ目は「言い訳は認めない」です。

相手は自分の問題は小さく見せ、自分がやったことは仕方がなかったと正当化します。

彼らは少しでも譲歩したら終わりです。

言い訳は絶対に認めない。その代わり相手がした行動に注目して話すようにする。

- 「たしかにそうかもしれませんが、あなたが○○したのは事実ですよね?それは問題ではないですか?」

と言います。

相手が主張する権利は認めながらも、言い訳は決して認めないという態度をします。

解釈はいくらでも変えることはできますが、事実は変えることができないので相手は否定しにくくなります。

すると相手からは「この人を言いくるめることはできないな」と思われて、同じような攻撃をされにくくなります。

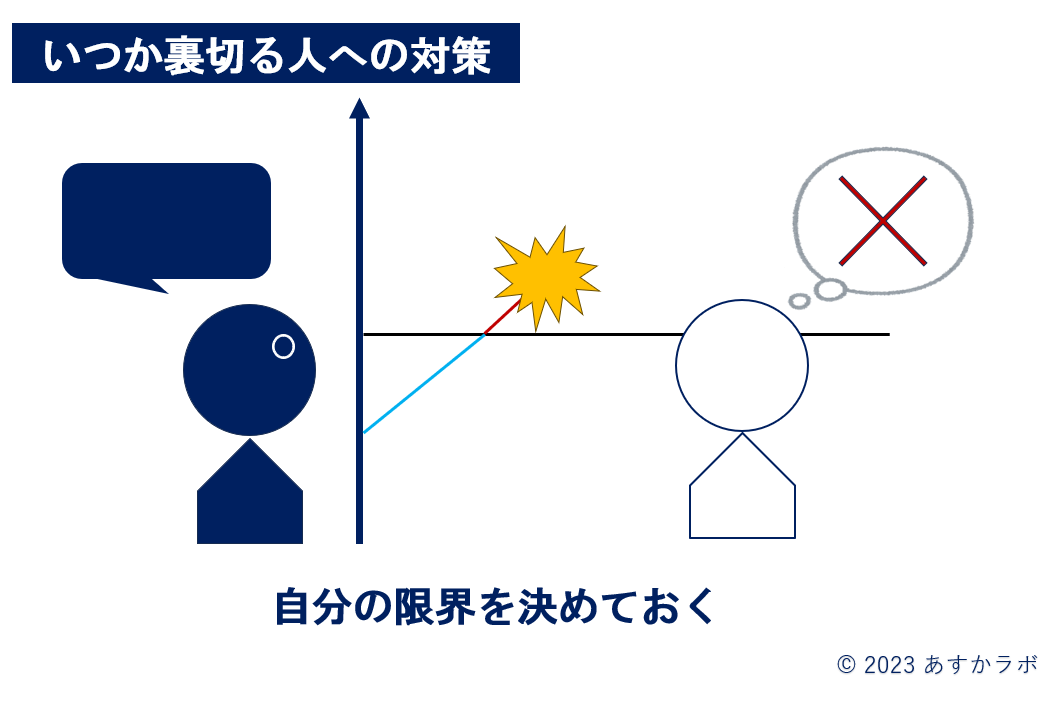

対策③自分の限界を決めておく

対策の3つ目は「自分の限界を決めておく」です。

自分だったらこのラインを超えたら限界だなと思う基準をつくっておきます。

そうでないと、陰で攻撃する彼らはじわじわと追い詰めてきます。

自分を守るための基準を2つ紹介します。

基準1.相手の行為はどこまで許せるか

(例)

- 自分のプライベートなことについて周りの人に話していたら嫌だな…。

- 過去の失敗について蒸し返してきたら面倒くさいな…。

- みんなが見ている前で怒ったらきついな…。

基準2.限界を超えそうならどうするか

(例)

- 職場のカウンセリングの人に話してみよう。

- 相手に直接ストレートに伝えよう。

- 信頼できる親友に相談してみよう。

彼らの目的は人間のコントロールです。

正当化したり罪悪感を抱かせようとしたりして自分を追い詰めようとします。

自分の限界が来た時に何をするか決めておかないと、いつの間にか人間関係もメンタルも壊されてしまうので、自分なりの境界線を作っておく必要があります。

対策④ストレートに要求する

対策4つ目は「ストレートに要求する」です。

相手は自分を良い人だと演じたいので、都合の悪い質問にはあいまいにしたり、話題を変えてはぐらかしたりします。

しかしストレートな質問に対してはそれができにくくなります。

この時注意したいのは、主語は必ず「私は」にすることです。

「同僚が」「先輩が」など自分以外を主語にすると、毅然とした態度をとることができなくなるからです。

「私は○○してほしい」「これ以上私に○○するのはやめてほしい」と明確に伝えます。

この人はごまかせないなと思わせることができれば、自然と相手は離れていきます。

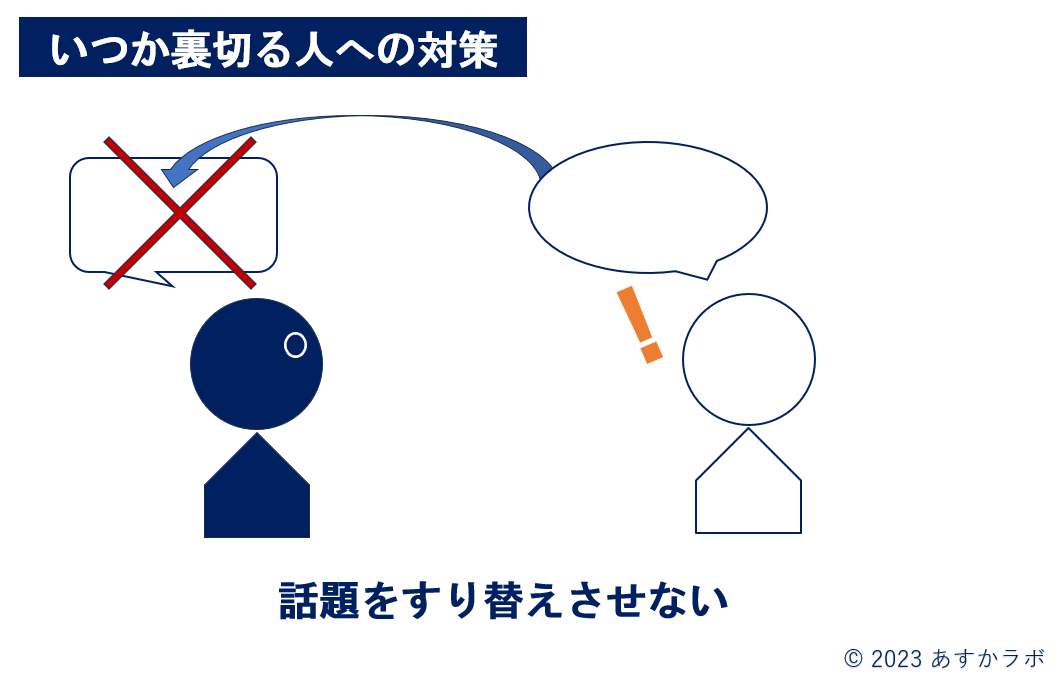

対策⑤話をすり替えさせない

対策5つ目は「話をすり替えさせない」です。

何が本題だったか集中していないと、いつの間にか話題がすり替わっていたり、論点をずらされたりしてしまうので注意が必要です。

「また別の機会」に「また別の場所で」などと相手の話題転換を許してしまうと、いつまで経っても問題は解決できずに平行線のままです。

もし途中で違和感を覚えたら「自分がもともと話したかったことって何だったかな」と問いかけてみるといいですね。

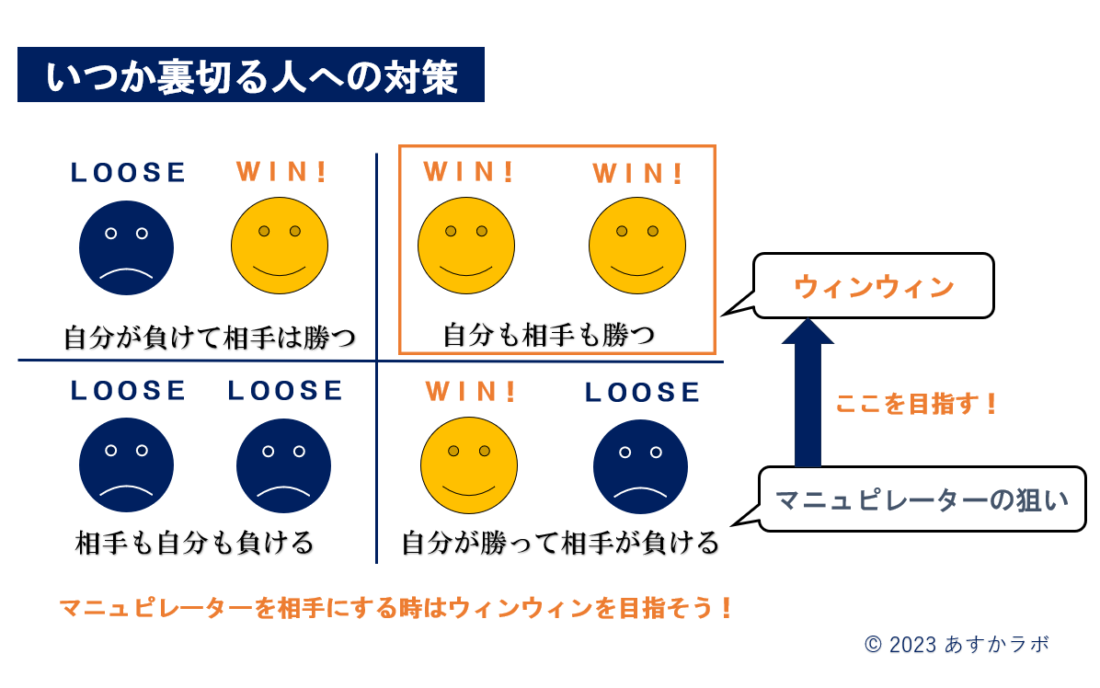

対策⑥ウィンウィンを目指す

最後対策6つ目は「ウィンウィンを目指す」です。

相手の隠れた攻撃から身を守るのも大事ですが、あまりやりすぎると完全に敵に回してしまって、何をされるか分からなかったりします。

彼らは負けず嫌いで、「自分は勝って相手が負ける状態」を常に目指しています。

しかしそれだとこちらが不利なので、「自分も相手も勝利する」という状態を目指します。つまりウィンウィンですね。

ウィンウィンは彼らにとって理想の結果ではないものの、十分に受け入れてもらえる余地はあります。

過去に紹介した自分も相手も利益になる方法をとれば、人間関係は上手くいくことがわかっています。

ウィンウィンを目指す例を1つ挙げます。

たとえば、あなたが飲み会に誘われて断りたいと思ったとします。

この時、「私はあなたのことが嫌い!飲み会なんて絶対いや!」なんて正直に言ってしまったら翌日何されるかわからない。

その場にいた人たちがシーンとなってしまう。だから本音は心の中にしまっておく。

「自分と飲むよりも、もっとあなたにふさわしい人がいると思うよ」と相手のプライドを満たす。

あるいは、「あの時は助けてくれてありがとうね」とみんなが見ている前で褒めたりする。

すると結果的に断られても相手は嫌な気はしない。

これができるのは、対策③で紹介した「自分で限界を決めた」からです。

ここまでが境界線だと自分で決めたから、それ以外については寛容になれる。

裏切る人を見抜く方法まとめ

いつかあなたを裏切る人を見抜く方法まとめです。

【裏切る人を見抜く方法まとめ】

- 陰で攻撃する人を見抜くのは難しいため、彼らの特徴知って対策する必要がある。

【裏切る人を見抜くために知っておくべき特徴8つ】

- 裏切る人の特徴①「知らないふりをする」

- 裏切る人の特徴②「話題をすり替える」

- 裏切る人の特徴③「大きな問題を小さく見せる」

- 裏切る人の特徴④「質問したことに答えない」

- 裏切る人の特徴⑤「被害者を演じて責任逃れをする」

- 裏切る人の特徴⑥「重要な情報を伝えない」

- 裏切る人の特徴⑦「周りが見ている前で急に怒る」

- 裏切る人の特徴⑧「必要以上にほめて警戒心を解こうとする」

【陰で攻撃する人の対策6つ】

- 対策①「相手の行動で判断する」

- 対策②「言い訳は認めない」

- 対策③「自分の限界を決めておく」

- 対策④「ストレートに要求する」

- 対策⑤「話をすり替えさせない」

- 対策⑥「ウィンウィンを狙う」

いつかあなたを裏切る人は、わかりやすいパワハラと違って相手がだれなのか見抜くのは難しいです。

そのためまずは隠れている相手からの攻撃に気付くことが大事です。

すぐに対策しておかないと、気づいた時にはもう手遅れの状態になっていたりするからです。

基本的に罪悪感を煽って相手をコントロールしようとする人は陰で攻撃するタイプと考えていいでしょう。

いつかあなたを裏切る人を見抜くための対策ができれば、一生モノの知識になります。

少しでも「あれ?おかしいな?」と違和感を覚えたら、相手が自分を裏切る可能性がないかどうか定期的に確認しておくといいですね。

陰で攻撃する人については、ジョージ・サイモンの『他人を支配したがる人たち:身近にいる「マニピュレーター」の脅威』が最も参考になります。

実際に裏切りに悩む多くの人がこの本を読んで、無駄なストレスを防いでいます。

あなたを陰で攻撃している人の特徴について、もっと深く知りたい方だけ読んでみてください。

関連記事:他人からナメられなくなる方法についても学んでおくと他人から都合よく利用されずに済みます。「あ、こいつただものじゃない…」と思わせる方法を知りたい方はどうぞ↓

(Kindle読み放題の方は無料で読めます)

いつか裏切る人に関するよくある質問

どうして意識しないと攻撃されていることに気づけない?

相手からはっきりと攻撃されていることが分かる証拠がないからです。

「たぶんあの人が攻撃しているのかな」と違和感を覚えても、客観的な証拠が見当たりません。

そのため、「自分の勘違いなのかな?」と思って見過ごしてしまいます。

そもそも人間関係をコントロールしようとするのはどうして?

いつか裏切ろうとする人は、「人間関係は利用するか、されるか」と極端に考えているためです。

そのため、相手の弱点を探したり、逆に自分が不利になるような発言を避けたりします。

絶対に自分の負けは認めないタイプなので、自分が不利にならない程度に相手は立てておくのが無難です。

【参考文献・データ等】

- ジョージ・サイモン『他人を支配したがる人たち:身近にいる「マニピュレーター」の脅威

』

- アダム・グラント『GIVE & TAKE「与える人」こそ成功する時代』

【記事執筆】あすか

【X(旧Twitter)】:https://twitter.com/askalabo